一线调研丨这一范畴人才缺口高达上百万 智驾工程师供需比仅0.38

作为中国西部制作业重镇,线调重庆具有全国41个工业大类中的研丨39个,制作业体系齐备。范畴在轿车工业转型晋级浪潮中,缺口曩昔两年,高达供需重庆轿车产量稳居全国前三,上百智能网联新能源轿车更成为当地三大万亿级主导工业之首。驾工

在这场工业革新中,程师技术技术人才需求正阅历着怎样的比仅转型?

走进长安轿车全域5G数智化工厂,一幅未来工业图景跃然眼前:800余台智能化设备高效协同,线调1400余台工业机器人精准作业,研丨420余台智能AGV物流车络绎自若。范畴在这里,缺口每53秒就有一台新车下线,高达供需25个使用场景、上百70多个工位布置的AI视觉检测体系,为每辆新车供给全流程质量确保。

长安轿车数智工厂总经理 吴克志:咱们把一切的自动设备悉数联网,咱们一切的指令都是经过数字化的体系下发的。咱们本来的设备保护人员,悉数变成多种功用的复合体,不像本来修硬件的只担任修硬件,做软件的只担任软件,咱们简直一切自动作业站都设了机台长,担任设备高效运转。

结业于长春大学自动化专业的魏松便是一名机台长,他告知记者,自动化的生产线需求的不再是拧螺丝的手段,而是对智能设备的驾驭才能。记者采访前,他刚完结一次紧迫毛病扫除。

生产线在晋级,产品也在迭代。现在,长安轿车已完成全系车型100%智能网联。今年底,其飞翔轿车项目将迎来试飞。自动驾驶、车联网等技术的飞跃发展,正深入改变着轿车工业的人才需求:从传统的机械工程、轿车规划,转向把握软件、算法、自动驾驶、AI、电子等跨学科技术的复合型人才。

长安轿车电气调试工程师 田钭:更多的是从机械通晓,到智能化新能源以及网联化结合在一起,所以对咱们技术人才的需求也是有了更进一步的要求。

相关数据显现,2025年我国新能源轿车人才缺口高达上百万,智驾工程师供需比仅为0.38。为应对人才结构化对立,以长安轿车为例,企业现在已拟定完2026届校招计划,将继续添加智能化、新能源、软件等中心范畴技术技术人才引入,招聘规划估计提高30%以上,拓宽20所以上相关专业高校。

对接人才“智变”需求。

产教交融再晋级。

长安轿车数智化转型中人才的“智变”需求,正是整个重庆甚至中国轿车工业链晋级的缩影。怎么精准培育出能匹配企业需求的“数智”技术技术人才?产教交融的深度与实效又该怎么加强?

走进重庆电子科技作业大学智能制作与轿车学院的实训中心,记者看到的不是一间传统教室,更像是一个微型智能网联轿车研制基地。

眼前这四代智能网联轿车都是师生们自主研制的:从仅能完成在校园内部自动驾驶的车型,到依托长安轿车开源数据开发的最新车型,不只让学生们了解了轿车工业技术迭代的轨道,还为咱们供给了一个沉溺式学习、参加前沿实战的绝佳渠道。

重庆电子科技作业大学智能制作与轿车学院院长 叶勇:咱们以详细的企业实在事例为载体来培育,让学生可以第一时间感触第一线项目,确保咱们知识点储藏紧紧贴合企业的需求,这样培育出来的学生更具有针对性,市场竞争力更强。

自动习惯轿车工业智能化、网联化革新需求,上一年,重庆电子科技作业大学对原有轿车营销、轿车智能技术、轿车制作与试验技术等专业进行了战略重组,组建了全新的智能网联轿车技术专业群,并重构了知识结构。

针对技术技术人才培育与实践需求脱节的问题,校园还立异性地构建了模块化课程体系。环绕各个专业群,对标工业最前沿技术,以详细岗位需求为导向,设置“作业岗位模块”,由若干门相关课程组成完好的才能培育链条。习惯工业对复合型技术人才的需求,设置“作业拓宽模块”,打破专业壁垒,支撑学生经过“微专业”等方式自主定制学习途径,实在完成“专业可选、课程可选”的跨学科复合型人才培育目标。

重庆电子科技作业大校园长 聂强:比如说,智能网联轿车触及车路云网,咱们是做了微专业模块,让学生挑选自己感兴趣的模块,让咱们的学生在培育进程傍边更多经过学科穿插和学科交融,成为复合型的人才、立异型人才。

为了让同学们了解实在的生产线,校园还与长安轿车协作,试点了国家级“现场工程师专项培育计划”,经过校企联合招生、协同育人形式,助力同学们在实战中锻炼技术。在长安轿车全球智能网联轿车测验中心,几名学生就深度参加了新车型的自动化测验使命。

重庆电子科技作业大学智能制作与轿车学院学生 何乐:咱们在这边为期半年的实习,会有许多先进的技术,在这儿咱们能实践看到,包含试验、测验,还有相关硬件的作业,我学到了更多的倾向于工业更实践的一些技术。

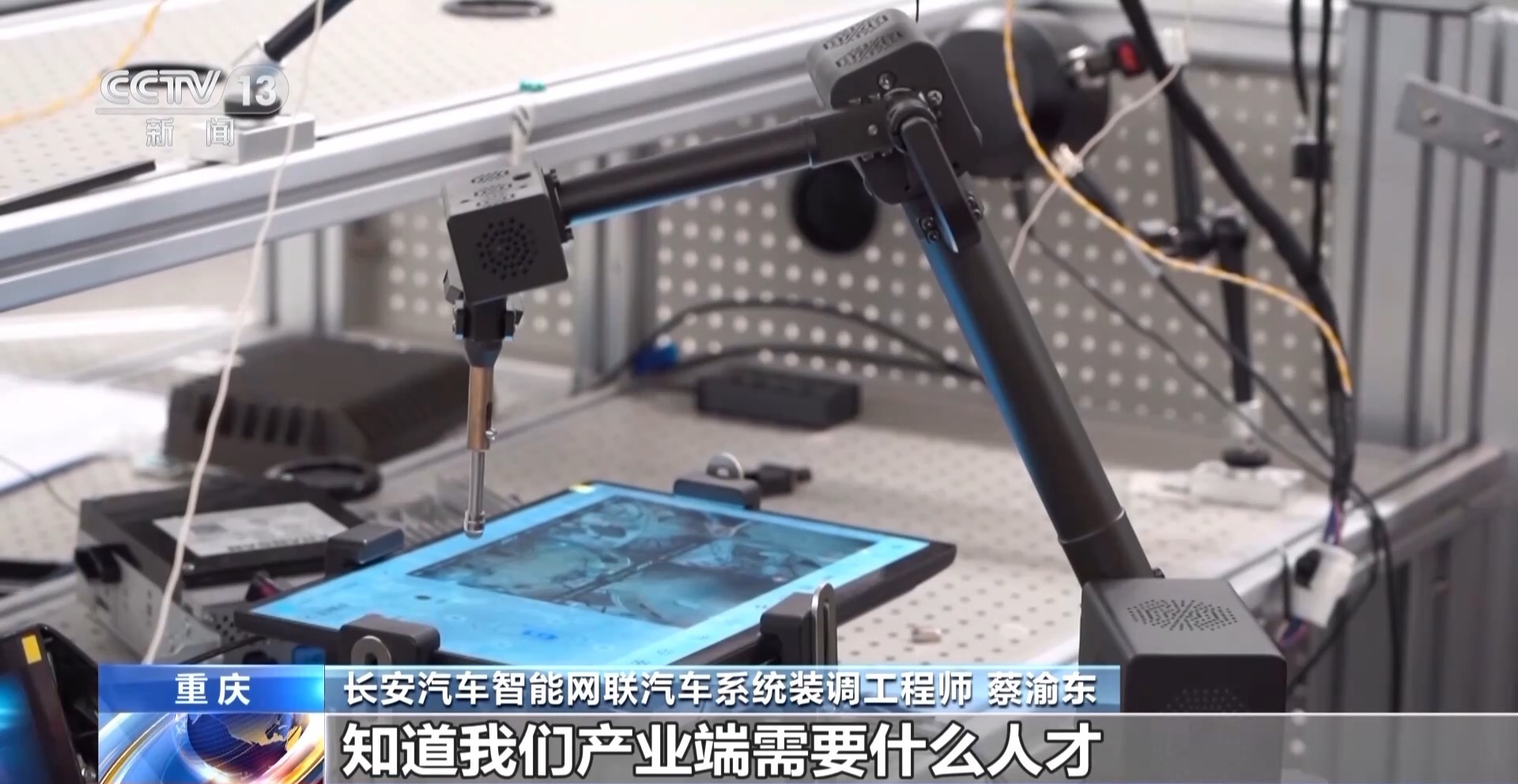

长安轿车智能网联轿车体系装调工程师 蔡渝东:让学生提早和工业端严密贴合,知道工业端需求什么人才,需求什么技术和技术。

现在,重庆电子科技作业大学与多家头部轿车企业都建立了深度的产教交融机制,校企两边的协作已从共同开发教育资源、共建人才培育计划,延伸至协同展开实在工业项目和关键技术的科研攻关。

(总台央视记者 高晨源 牟亮 凌敏 詹盛)。

(责任编辑:探索)

-

3月29日,硫磺岛的海风裹着前史的气味,吹过美国国防部长赫格塞思的演讲稿。这位以“宗教狂人”和“政治素人”标签著称的政客,在留念硫磺岛战役80周年的典礼上,公开声称“美日兵士的英勇精力万古流芳”,点着

...[详细]

3月29日,硫磺岛的海风裹着前史的气味,吹过美国国防部长赫格塞思的演讲稿。这位以“宗教狂人”和“政治素人”标签著称的政客,在留念硫磺岛战役80周年的典礼上,公开声称“美日兵士的英勇精力万古流芳”,点着

...[详细]

-

当地时间6月21日,美国总统特朗普在其交际媒体“实在交际”上发文称,美国已完成对伊朗三处核设备的突击。关于美国方面,还有哪些更多音讯?央视记者 许弢:当地时间6月21日,美国总统特朗普在交际媒体上发文

...[详细]

当地时间6月21日,美国总统特朗普在其交际媒体“实在交际”上发文称,美国已完成对伊朗三处核设备的突击。关于美国方面,还有哪些更多音讯?央视记者 许弢:当地时间6月21日,美国总统特朗普在交际媒体上发文

...[详细]

-

新华社北京6月22日电 伊朗库姆省警方21日说,他们近期拘捕了22名与以色列特务组织有相关的嫌疑人。卡塔尔通讯社征引库姆省情报和公共安全部分负责人努尔·阿里的话报导,22人中有8人因被指控鼓动言论、在

...[详细]

新华社北京6月22日电 伊朗库姆省警方21日说,他们近期拘捕了22名与以色列特务组织有相关的嫌疑人。卡塔尔通讯社征引库姆省情报和公共安全部分负责人努尔·阿里的话报导,22人中有8人因被指控鼓动言论、在

...[详细]

-

针对近期我国多地的继续强降雨气候和洪涝灾害,天然资源部连续发动了地质灾害防护应急呼应。到6月21日,天然资源部现已发动了对湖南、湖北、重庆、贵州、河南等地的地质灾害防护应急呼应,并派出了多个工作组赴相

...[详细]

针对近期我国多地的继续强降雨气候和洪涝灾害,天然资源部连续发动了地质灾害防护应急呼应。到6月21日,天然资源部现已发动了对湖南、湖北、重庆、贵州、河南等地的地质灾害防护应急呼应,并派出了多个工作组赴相

...[详细]

-

荆楚网湖北日报网)讯通讯员黄黎)4月10日,咸宁市咸安区人民查看院查看委员会专职委员肖华带领干警走进向阳湖镇浮屠社区,联合向阳湖镇人大主席团一起展开“联络选民日”活动。活动中,向阳湖镇人大主席彭元其介

...[详细]

荆楚网湖北日报网)讯通讯员黄黎)4月10日,咸宁市咸安区人民查看院查看委员会专职委员肖华带领干警走进向阳湖镇浮屠社区,联合向阳湖镇人大主席团一起展开“联络选民日”活动。活动中,向阳湖镇人大主席彭元其介

...[详细]

-

“冬吃萝卜夏吃姜,不劳医师开药方”,这句撒播千年的民间谚语提醒了生姜在夏日摄生中的重要位置。生姜,性温味辛,归脾、肺、胃经。可解表散寒、温间断呕、化痰止咳、解鱼蟹毒。但是,姜虽好,却并非人人合适,其食

...[详细]

“冬吃萝卜夏吃姜,不劳医师开药方”,这句撒播千年的民间谚语提醒了生姜在夏日摄生中的重要位置。生姜,性温味辛,归脾、肺、胃经。可解表散寒、温间断呕、化痰止咳、解鱼蟹毒。但是,姜虽好,却并非人人合适,其食

...[详细]

-

全国首个空铁货品联运工程在鄂州开工,3年后更多国外海鲜直抵市民餐桌

极目新闻讯记者戴辉 实习生袁旻 通讯员杨鹏)6月20日,花湖国际机场铁路联络线建造现场挖机轰鸣。这个由湖北铁路集团出资建造的项目,已进入多点开花的全面开工阶段。在鄂州市沙窝乡黄山村,6台挖机轮流在小山

...[详细]

极目新闻讯记者戴辉 实习生袁旻 通讯员杨鹏)6月20日,花湖国际机场铁路联络线建造现场挖机轰鸣。这个由湖北铁路集团出资建造的项目,已进入多点开花的全面开工阶段。在鄂州市沙窝乡黄山村,6台挖机轮流在小山

...[详细]

-

新华社快讯:美国总统特朗普在交际媒体上说,已“成功冲击”伊朗三处核设施。

...[详细]

新华社快讯:美国总统特朗普在交际媒体上说,已“成功冲击”伊朗三处核设施。

...[详细]

-

一说到京彩,咱们想到的第一个标签便是——外国人眼中的“我国漆黑照料”,网上乃至还有不少外国人应战试吃京彩。图源:某交际渠道。其实不只外国人,我国人对它的点评也很两极分化:尽管有些人热衷于辣椒拌京彩,但

...[详细]

一说到京彩,咱们想到的第一个标签便是——外国人眼中的“我国漆黑照料”,网上乃至还有不少外国人应战试吃京彩。图源:某交际渠道。其实不只外国人,我国人对它的点评也很两极分化:尽管有些人热衷于辣椒拌京彩,但

...[详细]

-

6月19日晚,在“芳华篇章・‘赣’劲十足”网络大思政课主题活动上,毛浩夫叙述了井冈山精力的传承故事。人民网记者 时雨摄。“Good evening everyone……”6月19日晚,在“芳华篇章・‘

...[详细]

6月19日晚,在“芳华篇章・‘赣’劲十足”网络大思政课主题活动上,毛浩夫叙述了井冈山精力的传承故事。人民网记者 时雨摄。“Good evening everyone……”6月19日晚,在“芳华篇章・‘

...[详细]

美国纽约一架直升机坠河 机上6人悉数罹难

美国纽约一架直升机坠河 机上6人悉数罹难 伊朗:三处遭袭核设施未发现污染痕迹

伊朗:三处遭袭核设施未发现污染痕迹 特朗普:将在白宫宣布全国说话

特朗普:将在白宫宣布全国说话 联合国呼吁添加和调拨逾3.75亿美元帮助缅甸强震哀鸿

联合国呼吁添加和调拨逾3.75亿美元帮助缅甸强震哀鸿